32・地球の自転はなぜ左回り

惑星自転、太陽自転

惑星の自転の構造を調べてみます。右は公転時間です。

水星___________59 日 _(左)_ _______88 日(左)

金星__________243 日 _(みぎ)______225 日(左)

地球____________1 日 _(左)________365 日(左)

火星____________1 日 _(左)________687 日(左)

木星___________10 時間(左)_________12 年(左)

土星___________10 時間(左)_________29 年(左)

天王星_________ 18 時間(左)_________84 年(左)

海王星_________ 19 時間(左)________165 年(左)

大きい惑星ほど速い自転速度になっているのは驚きますね…。

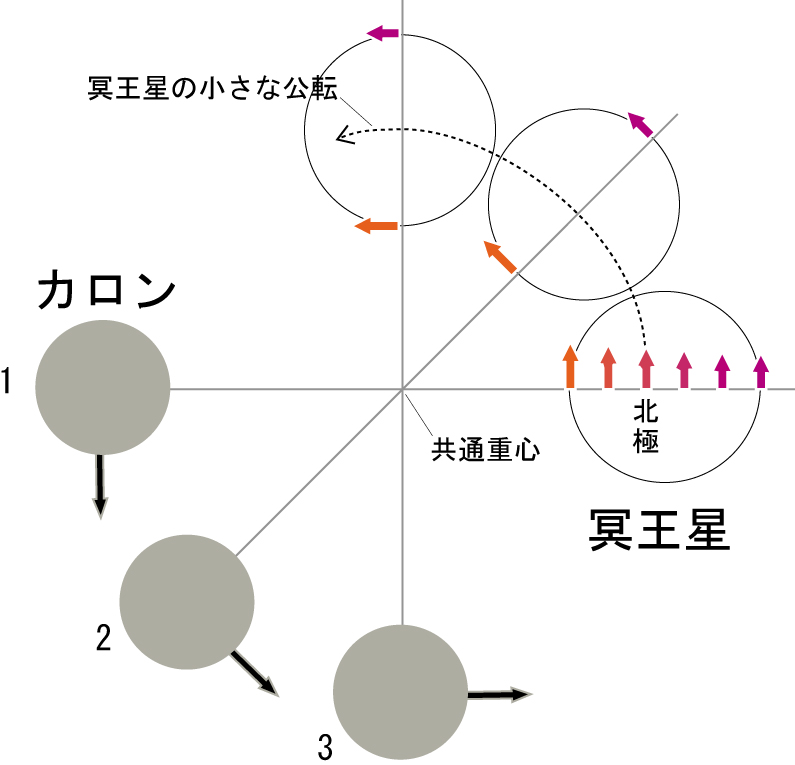

まず、準惑星の冥王星と衛星カロンで互いが同期自転している仕組みから見てみます。

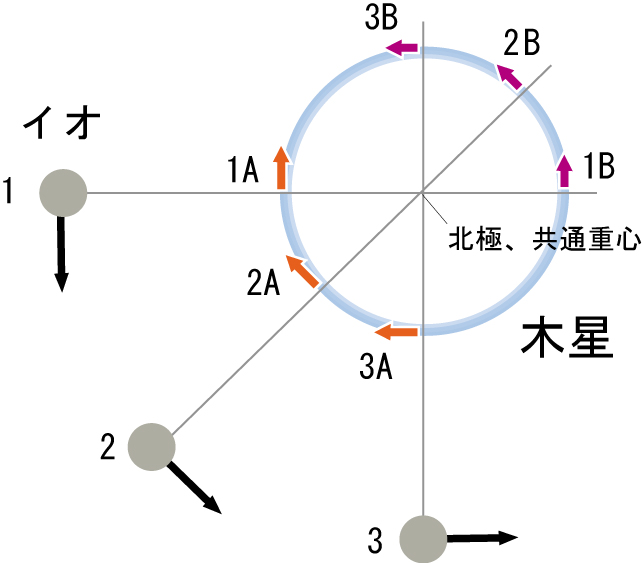

そして、最大惑星の木星と61ある衛星のうち 大きい4つの中から一つを選んで木星に自転を及ぼしている仕組み。

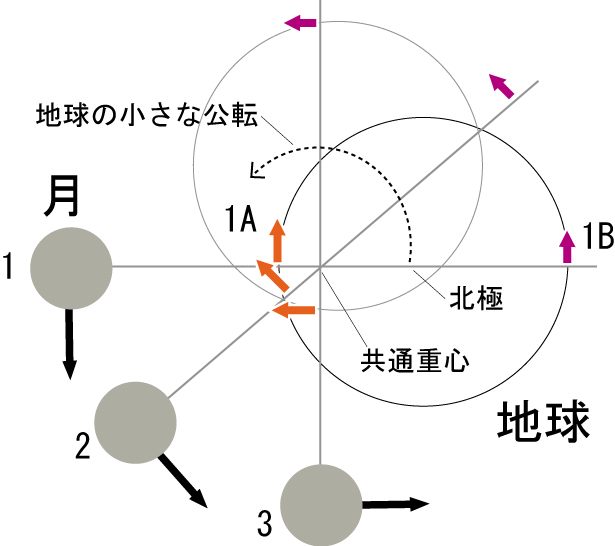

さらに、地球と月で中間的な運動となっている仕組み。これらを一挙に見ていきます。

重要なことは、惑星と衛星は引力の引き合いをするのではなくて、合成力である角速度を及ぼし合う関係であることです。角速度は周回させる力であることです。「18・引力作用が角速度に変身」に詳細があります。

冥王星の図では、カロンから与えられた角速度の一部を示しています。赤が大きい方で紫が少し小さい方です。カロンが周回することで、これらの矢印も先へ進んでいきます。 また、冥王星がカロンに与えた角速度が黒矢印(簡略記入)です。

赤の方が大きいのですが、紫は進みが大きいので、どちらが勝って、どちらに自転するのかがわかりにくいのですが、似たサイズの天体の連携であれば 両方とも自転公転同期となるようです。

冥王星の 1A→2A→3A の図は、カロンに同じ面を向けた同期の自転をしています。これはカロンも同様です。

「15・月の自転と公転なぜ同期」に同期の詳細があります。

木星を回っている大きい4衛生の中で、イオは木星の赤道面との傾斜角が0.040度なので最初の衛生であると思われます。

木星くらいに大きくなると、衛星が与える角速度による木星自身の「小さな公転」は極々小さい周回となってしまいます、「周回無し」とみてもいいくらいでしょう。でも、角速度には違いありません。

木星の周回が無しとなれば、事情が大きく変わって、A側の角速度の 1A→2A→3A の動きは 逆向きの角速度に変わってしまいます。「公転内側逆転の作用」とでも言いましょうか。

Bのほうは方向だけは維持していますので、A側・B側を合せて 全体を回転させる作用に変わってしまい 自転することになります。

木星全体が剛体であれば、全体の静止慣性も大きいので回転(自転)させようとする作用には大きな慣性抵抗との戦いになります。しかし、木星の中が『水』で表面が『氷塊』であるのなら、様子が変わってきます。惑星の構造については「31・惑星誕生の道のり」をご覧ください。

水の上に浮かぶ氷塊は水より剛体性があるので速度の慣性維持が大きくなります、一旦動けば 上記事情の逆が起こります。木星にはイオのような大きい衛星が 4つあります、いずれも左回りしていますから氷塊はビュンビュン部分加速されるでしょう。

地球と月は 冥王星と木星の中間的な配置になっています。地球と月の共通重心は地球内部にある(真中ではない)ので A 側は僅かに左回りの角速度に変身しています。

両天体の大きさの見事な格差がもたらす働きで、月の公転期間の27日と同じ小さな公転と 24時間の回転角速度が月から与えられています。

昼と夜が12時間ずつという、活動と睡眠にも、暖房と冷却にも、「生命にとって 丁度 良い」たいへん得がたい所となっています。

もう少し 月が大きいか 地球が軽いか であれば、共通重心は地球の外に移動します。そして、地球も自転と公転が同期していたでしょう。昼2週間、夜2週、合せて 27日で一昼夜になっていたでしょう。

天体が連携すると、引力作用は角速度作用に替わります、それによって 引き合いは無くなります「08」をご覧ください。

そして「公転速度差の作用→20」「公転自転同期の作用→15」「公転内側逆転の作用→ここ35」などが生じることになります。

火星の2衛星は取るに足らないほど小さいのですが、継続の力を見せてくれます。

天

王星は自転軸が98度も傾いていますが衛星は傾いた赤道面に沿って周回していて、その周回している方向に天王星も自転させられています。

海

王星には小さい衛星が、最大のトリトンより内に6、すぐ外に1 あります。それら7衛星はすべて左回りです、これらが先に海王星に自転の角速度を与えたのでしょう。

トリトンは右回りで軌道傾斜角が150度=逆30度あります、きっと衛星に参加したたのが最近であるため、既に自転していた海王星のジャイロ機能に勝てないのでしょう。

衛星を持たない金星の1自転は右回りで 243日という ゆっくりした回転です。

衛星なしであれば 太陽への公転と自転は同期しますので、1自転は左回りの 225日となります。…ですが、金星には、左回りの砂嵐スーパーローテーションが全域を包んで吹き荒れています。

この大風の反作用が金星本体に働いて、これが同期の作用よりも強いので右回り自転となっているようです。

同じく衛星を持たない水星は1公転で自転は左約1.5回転です、金星のように同期すれば理解しやすいのですが…

或は…小さい数十kmの衛星が一つ回っているのではないか、と思えてしかたないのです。水星は地球からは太陽側に見えますから見逃されているのではないかと思うのですが。

<その後こんな記事を見つけました。>>

ウィキの記述

大

陽の自転…

太陽と惑星の大きさ比率であれば、木星の場合と同様な作用を受けているでしょう。惑星はすべて左回り公転です。惑星らによる「周回天体からの作用」を多方から受けることになり、太陽表面も左回り変速自転をしています。

追記

<01→惑星の自転…>がありますが、太陽も自転している現実からすればココ35のほうが、惑星や衛星の配置とそれぞれの動きが、より現実感を示しています。。

2024.11.7

32→→

HPへ

→→

スマホへ